Mientras el verdugo nubla la mirada postrera de Julia Heredia y Miguel Pelayo con capuchas de ruda arpillera, el cielo rompe su estela de escarcha para dejar caer los primeros rayos de sol sobre los muros de los pabellones que dan al patio de la prisión. En el centro de la explanada se alza una reliquia funesta que centra la atención de los reclusos. El cadalso, donde se celebraran ahorcamientos en tiempos de invasores franceses, es el escenario de la nueva intentona.

Hoy no se salvarán los dos guerrilleros, hoy tienen que morir a toda costa.

Entregados a la incógnita del resultado inmediato, los reclusos se asoman a los minúsculos vanos de sus celdas. La ejecución definitiva o, como ya acostumbra a suceder, la resolución de un nuevo milagro en los estertores de la existencia de los sentenciados, les ha mantenido en vela durante la larga noche y, ahora, como caballos exhaustos, añaden su aliento a la bruma de la mañana y escudriñan con miradas ávidas cada detalle del protocolo. Apuestas y supersticiones han unido suerte en el boca a boca del silencio nocturno. Incluso los celadores más procaces han aceptado algún que otro envite empujados por el fervor de una nueva victoria, la que sea, da igual. El caso es romper cualquier ilusión que les quede a los vencidos.

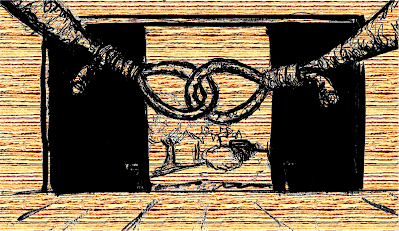

Y por fin ha llegado la hora y han escuchado cómo el cadalso ha querido vencerse bajo los pies de los sentenciados; y han visto el baile de las sogas, en breves giros concéntricos, como si evitaran rozarles siquiera; y han sentido todo el pasado del patíbulo que ha permanecido ahí guerra tras guerra y que, podrido, en parte por el tiempo en desuso, en parte por los muchos rigores de ese mismo tiempo, tiembla y se mece al compás de los pasos del clérigo y de su monótono recitar de unos salmos irrelevantes.

Se hundirá, no resistirá el peso de los cuerpos, sus tripas astilladas se vaciarán con el golpe definitivo, con el tenso equilibrio de las gruesas cuerdas de esparto, de los topes, los lastres, los cuellos y las poleas. Toda la plataforma se vendrá al suelo y ambos, Julia y Miguel, escaparán. Quién sabe cómo, pero lo lograrán...

Ya les ha ocurrido, ya lo han hecho, piensan los presos en sus celdas mientras el verdugo corona las gargantas y ajusta nudos y lazadas.

El cielo cubre el amanecer con una capa de estaño y la brisa de la mañana se acera en un viento firme que golpea en las esquinas del patio, se arremolina, se nutre con polvo de arena y hojas muertas y se lanza, así, como metralla infantil, en busca de las gorras de plato y los sombreros de ala que militares y prohombres de la capital sujetan con ahínco, persiguen volanderos o cazan al vuelo. Un viento que sigue su curso desbocado por el patio como el toro que descubre la emboscada del albero. Un viento que se arrastra y sisea y llega hasta los viejos pilares de un cadalso que ya estaba ahí, en el siglo pasado, en el acuartelamiento reconvertido en presidio y en destino de tantos milicianos derrotados por la rendición de otros, de políticos lejanos, de la capital, de este siglo. Políticos que ordenaron resistencia desde el buen cobijo; resistencia de los que no huyeron, de los que lucharon por lo nuevo, por lo justo, por lo futuro. Resistencia de Julia Heredia, resistencia de Miguel Pelayo, resistencia de este viento que turbó el destino de las balas, que cegó al pelotón de fusileros, que herrumbró el torno del garrote y que, por carambola imprevista, indicó el camino hacia el insulto de la horca. Sí, resistencia de este viento que se anuda y repta por los cuatro pilares que sostienen la débil plataforma, que estrangula cada junta hasta arrancar un crujir de huesos, que resina cada vena de carcoma, que retuerce cada tiranta, que afloja cada perno, que silba a su paso por las grietas y que hace tabletear las trampillas bajo los pies de ambos condenados. Este soplar del mismo mundo, esta miríada de átomos de nitrógeno y oxígeno y hojarasca y polvo en descomposición que se lanza bajo la sotana del grueso capellán que, sorprendido, inicia con paso inquieto el descenso de los escalones enfermos, que se agarra a la escuálida baranda con una mano y, con la otra, pelea con los faldones de su hábito empeñados en un volar de campana, en un empujón de fortuna que a un punto está de hacerle caer desde lo alto y romperle, sino el cuello, al menos el cráneo.

Lo conseguirán, murmuran los presos y murmura la esperanza; nadie sabe cómo, pero lo conseguirán... De ésta no salen, replica el deseo de los guardias.

Es entonces, al concluir el descenso del clérigo, cuando el furioso vendaval cede en su intento. La calma se torna en silencio y el eco del patio transporta la voz de la mujer única, la mujer imposible en el penal de hombres perdidos, que se dirige a su compañero con tono decidido, sin rastro de temor, sin queja.

Es entonces, pese a que el rudo saco de arpillera transmuta su musicalidad femenina en brusco orgullo, en sencilla fiereza, cuando la escuchan confesar que nunca hubiese amado a un hombre como él, como el bravo Miguel, de no ser por todo el mal que provoca esa banda de asesinos, de ladrones, de cobardes y traidores que les contempla. Que si han de ser así sus muertes, brama chulesca, muertes peores habrá que la que les espera.

Es entonces, mientras la mujer grita un que os jodan que inunda el patio, y su compañero llora por no merecerla, cuando el oficial al mando hace un ademán breve y enérgico con la cabeza y el verdugo impulsa una palanca y los goznes liberan sus trampillas y, a plomo, caen los lastres y los cuerpos y, con un quebranto de sus cuellos, nada queda de lo que serían y poco queda de lo que eran.

Aliviados, oficiales y autoridades se relajan y felicitan. Estrechan sus manos, intercambian sonrisas y ligeras palmaditas en hombros y antebrazos. El verdugo se dispone a certificar la muerte y a liberar los cadáveres recién ejecutados y el oficial al mando, como impulsado por un resorte invisible, lo intercepta y detiene su propósito.

Déjales ahí tres días, impone, que los huela quien no pueda verlos.

El verdugo baja la mirada, la entierra más allá de los tablones, más allá de su vergüenza y, cauto, obediente y en silencio, se aleja. El oficial baja a reunirse con los asistentes que entablan animadas conversaciones y, sin mirar atrás, se conducen unos a otros hasta el portalón de las cocheras que se abre con sonidos de metal destemplado y les permite salir del recinto. Todos ellos suben a distintos autos hasta que los completan y con los golpes de las portezuelas y el arranque de los motores establecen que la misión se ha cumplido y que cada cual puede volver a ocuparse de sus propios asuntos, pillajes y corruptelas.

Y, así, en lenta y afónica caravana, marcha la comitiva de limpios matarifes dejando atrás el aullido reiterado de los presos que, en jirones de vida, de rabia y dolor, atraviesa pabellones, ventanales, muros y rejas y reaviva ese viento del patio que escapa y persigue a los asesinos a través del tiempo:

¡Hijos de perra! ¡Hijos de perra! ¡Hijos de perra..., gritan hasta hoy los prisioneros.